martes, 30 de octubre de 2012

Recuerdos del día de los muertos

Brasil. El cementerio estaba lleno a rebosar de gente que visitaba túmulos familiares, dejaba ramos de flores u ofrendas de dulces, o figuras de santos de escayola, prendía velas en el quemadero dedicado a todas las almas, o en algún sepulcro de muerto que hace milagros. Afuera, a las puertas, hay predicadores pentecostales que intentan sacar a las personas de su error: los muertos, o lo que importa de ellos, está en el cielo o el infierno, es una superstición ingrata a Dios buscarlos ahí bajo la tierra. Las personas siguen pasando, y de vez en cuando se detienen en alguna de las numerosas barracas que venden flores, dulces, velas, palomitas de maíz o mazorcas tiernas cocidas, coco verde o churros rellenos con dulce de leche. En un lado del cementerio se observa un tumulto en torno de un sepulcro ennegrecido por cientos de velas, y poblado por extrañas figuritas de escayola de cuerpos desnudos rojos, gestos lascivos y a veces pequeños cuernos en la frente. Son los Exús y las Pombagiras; en torno al túmulo, un grupo de personas canta, de vez en cuando una sufre una convulsión, se contuerce, ha entrado en trance; habla con voz ronca. A unos metros, una mujer negra, joven y esbelta y vestida con un elegante vestido verde, da un grito, anda contoneándose, da grandes carcajadas con los brazos en jarras. Sea por lo que sea, es en esa tumba donde se dan cita los espíritus de gente de mal vivir; delincuentes y prostitutas, que han venido a encontrarse con los vivos para ayudarles en lo que puedan (tuvieron vidas difíciles y saben cómo hacerlo) y a pedirles alguna cosa: tabaco, aguardiente, champán (champán; ni cava ni champagne, no son fantasmas refinados). Al lado, una tímida familia de japoneses intenta aproximarse a una tumba que está al lado, llevando palitos de incienso, pero esa gente de los espíritus no les deja sitio.

Amazonia boliviana, en la frontera con Brasil. En el calor aún asfixiante del final de la tarde veo venir, por una calle ancha y polvorienta (no hay calzada ni asfalto) un nutrido grupo de niños y niñas en formación de seis o siete en fondo, marchando flanqueados por varias profesoras y gritando una consigna que no entiendo. Debe ser alguna palabra aymara. Casi todos llevan paquetes bajo el brazo. Los veo pasar y veo llegar a una profesora rezagada; le pregunto qué están gritando. “Halloween”, me dice “vamos a preparar la fiesta de Halloween”. Dos días después, en la misma calle, me deparo con un espectáculo extraño: un grupo de indias, de alguna de las aldeas del interior de la selva, han venido a la ciudad y se pasean despacio, un grupo numeroso que incluye ancianas, niñas y sobre todo madres con sus hijos aún al pecho, algunos mamando mientras sus madres andan. Lo que le da un aire inesperado a esa escena muy común es que casi todas las mujeres llevan, encasquetados de los modos más diversos, enormes gorros cónicos de cartulina negra, con grandes hebillas de papel de plata y melenas de plástico brillante irisado. Más atrás, algunas están aún escogiendo esos adornos fantásticos del montón donde fueron tirados después de la fiesta escolar; con ellos se pasean al sol como brujas de una película de Disney.

México. Puestos de venta de calaveritas o muertitos dulces. Adornos de papel recortado, calaveras y esqueletos sardónicos por todas partes. Pancho Villa o Zapata o Cantinflas, calaveras con el sombrero charro. Muertitos ciclistas, aviadores, terratenientes, pelados, cocineros, narcos, todas las profesiones y todas las clases de los muertos. Catrina, la cocotte-esqueleto gran dama muerta con su gran pamela con plumas de marabú, su boa lujosa al cuello y su sombrilla en la mano, una duquesa proustiana del tiempo definitivamente perdido. Los mexicanos han recibido de los antiguos aztecas y de los antiguos españoles una obsesión adusta y asfixiante con la muerte, y en algún momento supieron darle un sabor sarcástico, casi risueño, casi jovial. Es bonita esa fiesta de los muertos de los mexicanos, y no por ello deja de ser terrible una pulgada más abajo, como en pocos lugares más conseguiría ser. México tiene unas entrañas terribles. Pero en el interior del buen hotel, con sus comodidades y su higiene convencional para gringos de todas las procedencias, no penetra esa mortandad colorista y estilizada, signo del exotismo y, según los gustos, del atraso de México. En lugar de las calaveritas que se ríen, y en lugar del Día de los Muertos, hay Halloween, lo que en este caso significa, entre otras cosas, que en el vestíbulo, y junto al hermoso comedor de los desayunos, hay una especie de mesa de disección con un muerto semicorrupto, ratas y cucarachas, todo ello hecho con ese mismo material que sirve para fingir destrozos corporales en las películas. Todo tan banalmente horroroso y realista que la nariz se asombra de que todo siga oliendo a lavanda. En ese momento, a M se le despierta ese pequeño chingayanquis que todo hispanohablante lleva dentro, y que se pregunta por qué, pero por qué, pero qué extraña maldición hace que los vecinos del norte no cesen de inventar las cosas más pútridas y torpes, y nosotros corramos como locos a comprárselas, incluso cuando teníamos un equivalente muy preferible.

Por las calles de Madrid me encuentro escaparates y más escaparates ornamentados con los iconos del cine de terror para adolescentes, maniquies con ropas ensangrentadas, zombies y máscaras que imitan competentemente llagas, tumores y purulencias. Ya no es sólo en México, y el mal gusto es el más bien repartido de los vicios. Es verdad que en España no había un Día de los Muertos como el de México, en realidad no lo había de ningún tipo, salvo por las cívicas visitas a los nichos de los parientes. A quién se le iba a ocurrir convertir eso en una fiesta, a nadie le hacía falta una fiesta de los muertos en este país de la zona euro. Y sin embargo ha llegado el Halloween y se ha alzado con todo. En las escuelas los niños están entusiasmados, a lo mejor resulta que sí hacía falta. Pero a estas alturas sería demasiado echarle la culpa a los tenderos yanquis; puede ser que sean ellos, a fin de cuentas, los que nos recuerden que el mundo tiene muchos pisos.

Decir que el Halloween es una costumbre americana es inepto: es una vieja herencia de campesinos que enfrentaban inviernos largos, oscuros y a veces hambrientos; irlandeses, en ese caso. Pero en todos los rincones del mundo donde se conoce el invierno existen o han existido esas fiestas que van aproximadamente de mediados del otoño al Carnaval y que son o eran, de modo abierto o disimulado, fiestas de muertos, ocasiones únicas de hablar con ellos, o de que ellos vuelvan con cualquier intención: asustarnos, recordarnos que algún día nos arrastrarán con ellos, colmar de regalos a los niños -sí, la Navidad está en el lote- o castigarlos. Esqueletos, o fantasmas, o ancianos de barbas inmensas como las de Saturno que llaman a la puerta como el Comendador o como los monstruos del Halloween, o que entran en la casa furtivamente cuando todos duermen y dejan sus regalos como podrían dejar otra cosa muy distinta. Generosos y siniestros, muertos vivos. La oscuridad del invierno siempre ha sido ocasión para esas ideas y esas celebraciones, casi siempre un poco tenebrosas, un poco agresivas, de modo que si no hay por todas partes fiestas al estilo de Halloween es primero porque la Iglesia o las iglesias lo han cohibido. Con ese espíritu propio de funcionarios de prisiones, los pastores de almas han decidido que los muertos no se deben mover del más allá y que si los vivos quieren visitarlos tendrán que limitarse a fechas y horarios estrictos, y usar una mampara de metacrilato. Las fiestas de muertos de las iglesias tienen poca gracia. Después de las iglesias ha llegado la cultura laica moderna que ha dado un paso más allá, decretando que toda esa promiscuidad con los muertos es obsoleta, antihigiénica, traumatizante, deprimente y fruto de supersticiones caducadas. Todo muy cierto, aunque no se sabe bien en qué consiste la superstición: ¿es supersticioso pensar que la gente muere? ¿que los muertos se hacen presentes a veces, y a veces más que los vivos? ¿que exigen, o amenazan, o regalan? ¿que hay algo de violento o torvo en el subsuelo de toda esta vida tan bonita?

Eso que suele pasar por cultura laica moderna es probablemente más crédula que todas las religiones que la precedieron; arrincona todo lo tétrico y lo sangriento, nos convence de que es superstición del pasado y de que no deberemos preocuparnos por ello mientras visitemos todas las semanas al médico, invirtamos nuestro dinero con criterio y sobre todo no caigamos en la irresponsabilidad de ser pobres, como todos esos indios o medio indios que todavía creen que los muertos circulan por ahí. Los españoles, que otrora creían en el cielo, el purgatorio y el infierno, pasaron a creer en un chalet con acceso a campo de golf junto a la Manga del Mar Menor, lo que quizás sea más laico pero no deja de ser mucha creencia. Y de repente llegan los americanos, una vez más, con el Halloween a cuestas, y nos venden como nueva la macabra trascendencia que habíamos tirado bien envuelta en cuatro bolsas de basura. Pero qué ilusión les hace a los niños.

martes, 9 de octubre de 2012

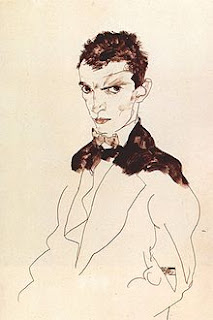

Schiele, a tiempo

Parece que no se puede separar a Schiele de la capital de la que alguna vez quiso huir. Viena, esa especie de gran absceso refinado, católico e imperial, que alguien tenía que sajar, para que se viesen sus pliegues carnales, sus vicios secretos, y en suma la perversidad más productiva de la cultura europea. De ella se ocupó Freud, de ella se ocupó Schnitzler. Schiele nació dotado para hacerlo por sus propias pulsiones: tenía la virtud de ser inmoral de motu proprio y no por demanda de los mercados. Eso le costó un proceso, veinticuatro días de detención, y ver cómo el juez en persona quemaba uno de sus dibujos, aunque no los otros ciento y tantos aún peores que le había incautado la policía. No hay texto sobre Schiele que deje de comentar ese tropiezo con el moralismo del orden imperial austro-húngaro. Tiene su ironía: en los días de hoy, a Schiele le saldrían muchísimo más caros su trajín equívoco con pequeños delincuentes y modelos menores de edad, o sus incursiones para tomar apuntes en el consultorio ginecológico de un amigo.

La justicia imperial tenía sus exquisiteces: quemó un dibujo pero no a su autor; ahora sus bocetos y sus cuadros rebosantes de obscenidad se admiran y se cuelgan en grandes museos quizás porque ya no hay cómo colgarlo a él mismo, al procaz, pederasta e incestuoso Schiele. Y no puede extrañar que sean precisamente sus dibujos eróticos los que protagonicen las exposiciones más notables, como la que ofrece ahora el Guggenheim de Bilbao.

Schiele comparte con algunos otros artistas contemporáneos o casi contemporáneos una mirada salaz que se ceba en sus modelos; recordemos al escultor Rodin o al pintor (ocasionalmente también escultor) Degas, que las (los) hacían posar en posturas imposibles y expuestas, o, en el caso el segundo, las inmortalizaba lavándose en las condiciones precarias que la ciudad de la época permitía. Su lujuria se dirigía a la trastienda del cuerpo, ajena a la gloria de los desnudos revestidos de mitología o exotismo que proliferaban en los salones de exposición. Pero Rodin ejecutaba obras monumentales, y Degas esas deliciosas fantasmagorías de bailarinas a las que perseguía después mientras se libraban de las ropas sudadas y de todo ese residuo físico de la magia del escenario. En el caso de Schiele la lascivia ocupaba el lugar central; esos paisajes urbanos o esos retratos que -también- pintaba siguen los mismos principios de los bocetos incautados y casi nos fuerzan a adivinar dentro de esas casas o bajo esos trajes a la misma gente desnuda de sus obras más privadas.

La historia del arresto y proceso de Schiele satisface una devoción: le da al autor el aura de martirio sin la que la radicalidad de su obra se sentiría un poco sola, y por otro lado nos proporciona ese gozo de despreciar la estrechez moral de tiempos pasados. Pero Schiele solo tuvo veinticuatro días de desgracia oficial; fuera de eso fue mal mirado en los círculos bien pensantes, pero realizó una carrera de éxito. Hasta el ejército cuidó de él con cierta gentileza durante la carnicería de la I Guerra Mundial.

Llamado a filas, ejerció de amanuense en la retaguardia, continuó pintando y hasta se le destinó un espacio como estudio. Pintó militares y prisioneros y pudo incluso seguir participando en exposiciones. Su acto más depravado lo realizó por entonces, con las mejores intenciones: “Pretendo contraer un buen matrimonio. No con Wally”, le escribió a un amigo. Wally, antes modelo y quizás amante de Klimt, el mentor del propio Schiele, es esa mujer pelirroja de rostro largo y ojos azules que aparece constantemente en sus obras. Schiele seguía contando con ella como amante después de su buen matrimonio; pero ella se quitó de en medio, y él siguió dibujándola de memoria. Quien realmente truncó la carrera de Schiele a los 28 años fue una autoridad desprovista de toda preocupación moral: la epidemia de gripe que asoló el mundo en 1918, por todas partes es conocida como gripe española.

Schiele merece más que ser el reverso de la moral de su tiempo; rinde más al otro lado de la nuestra. Y qué más dan las costumbres que tuvo en vida, ahora basta con lo que pintó. Es, entre otras cosas, una cuestión de lencería. Los desnudos de Schiele raramente están desnudos; se muestran a través de ropas interiores entreabiertas, caídas, levantadas, bajadas; medias negras sujetas con ligas de lazo, blusas o bragas flojas con pliegues o volantes, que nunca son detalles menores. Es un mundo anterior y contrario a este del nylon y la lycra, el botox y el photoshop, donde el tejido se ajusta como una segunda piel y la primera piel es lisa como los ideales. Schiele pinta un erotismo quebrado que, más que real, es anti-ideal.

Los cuerpos aparecen tendidos entre sábanas arrugadas -esos drapeados que dos o tres siglos antes eran compañía fija de santos y vírgenes- y, mejor que entre gemidos, se les puede imaginar entre toses; miembros escuálidos o nudosos, amoratados o enrojecidos por el frío, o por la noche no dormida, o la enfermedad. Recuerdan muchas veces, me dice M, muñecos rotos; hacer el amor, al parecer, los fractura. Las figuras, en general modelos adolescentes o en su primera juventud, tienen la toxicidad de todos esos años que las heroínas del erotismo actual descartan; en sus cuadros, la carne no es inocente, y no se hace pasar por inocente.

martes, 2 de octubre de 2012

Instantes del pseudo-Borges

El escrito más difundido de Borges no es de Borges. Ni siquiera lo parece. No es seguro que Borges lamentase a los ochenta y cinco años no haber contemplado más atardeceres ni haber subido más montañas, no haber tomado más helados y menos habas, no haber tenido más problemas reales y menos problemas imaginarios; pero es más que seguro que, en el caso improbable de que quisiese decir tales cosas, las habría dicho de otro modo. No hay que tener un olfato literario muy apurado para reconocer unas líneas de Borges. Y, sin embargo, basta escribir en cualquier buscador de internet las palabras “Instantes de Borges” para que aparezcan millares de enlaces a páginas, incluso esta misma, donde se ofrece o se comenta ese poema de autoría inverosímil.

El poema no tiene nada de Borges: su historia sí. En su libro Historia Universal de la Infamia, Borges dedicó un sabroso relato, El impostor inverosímil Tom Castro, a recrear un caso famoso que agitó los tribunales británicos ya mediado el siglo XIX: un modesto carnicero inglés, colono en Australia y tendente a la obesidad, se hizo pasar por el refinado y esbelto Sir Roger Tichborne, desaparecido doce años antes durante un viaje a Sudamérica, y consiguió que la madre del aristócrata, ansiosa por recuperar a su hijo, lo reconociese como su único descendiente. Fue necesaria la codicia de los parientes desheredados para que, muerta la anciana, se revelase que la voz de la sangre había hablado demasiado alto. Como observa Borges en el relato, lo que se espera de un falsario es que intente parecerse al modelo; la inverosimilitud suele ser privilegio de la verdad.

El origen de Instantes no tiene misterios. Según reza la internet, fue compuesto por un humorista americano en 1953, y recompuesto por una señora de Kentucky en 1978. Cómo el poema llegó a ser atribuido a Borges está menos claro: al parecer, intervinieron en el desaguisado un escritor de auto-ayuda, un periodista americano y una revista literaria argentina, que se repartieron la facilidad de decir mentiras y la facilidad de creerlas.

Todo eso ya es muy sabido, y proliferan las webs en que se denuncia el embrollo, sin que por ello dejen de proliferar las que lo difunden. Como a Borges le atraían esas historias de falsificaciones, autorías involuntarias y plagios virtuosos, es común comentar que el episodio le habría hecho gracia a él mismo. No a María Kodama, su viuda, porque un Borges arrepentido de la vida que había llevado, y dispuesto a llevar otra mucho más deportiva si tuviese otra oportunidad, sería algo así como un traidor. No hay desdén comparable a que te admiren por algo que despreciarías haber hecho. Recientemente, toda una edición de escritos de Borges sobre México tuvo que ser mandada de vuelta a la fábrica de celulosa porque en su introducción, escrita por una destacada intelectual mexicana, se citaba Instantes como obra suya. Una prueba dolorosa de que, entre los incontables admiradores de Borges, hay bastantes que no saben quién era.

La autoría es un órgano sujeto a muchas dolencias. La más común y más dudosa es el plagio. Como dijo Borges muchas veces, y otros muchos antes y después de él, suponer que uno escribe a través de una lengua es una hipótesis arrogante. Suele ser más justo decir que es la lengua la que escribe a través de uno, y es imposible siquiera pensar sin plagiar un poco a tantos que ya han pensado antes. Pero hay muchos que no se conforman con eso: copian directamente lo que otros han escrito y lo firman. Ocurre mucho más de lo que se piensa, y se hace con un máximo de vileza y de utilidad cuando alguien que posee una gran firma expolia a alguien que solo tiene un buen texto.

El apócrifo, casi tan común como el plagio, es más interesante: escribir algo y difundirlo en nombre de otro no puede obedecer a motivos rastreros. En su versión más ambiciosa es un modo de hacer triunfar las ideas de uno poniéndolas en boca de un autor consagrado, o de un testigo presencial o un protagonista de la historia, o de una autoridad, o de un enemigo. Es también mucho más común de lo que parece, tanto que sería difícil reconocer el mundo si se borrasen los efectos de ese hábito: hay multitud de orgullos locales y nacionales, movimientos políticos o antipolíticos basados en falsificaciones e inmunes a todo desenmascaramiento, de los Protocolos de los Sabios de Sión al Sepulcro de Santiago Apóstol, pasando por las faldas escocesas o la partida de nacimiento de Carlos Gardel. Si se admite que Dios Todopoderoso podría escribir unas páginas por sí mismo en lugar de inspirarlas, bien puede sospecharse que todas las religiones reveladas estén, a fin de cuentas, basadas en apócrifos. Los apócrifos suelen tener más influencia que los textos auténticos, porque cuentan la historia tal como debería haber sido. Y, si pudiésemos ponernos de acuerdo sobre cómo debería haber sido, quién dudaría de que la historia tal como fue no pasa de ser una de las peores versiones posibles de la historia.

Pero no es necesaria tanta pretensión para poner lo que se escribe en nombre de otro: puede bastar la íntima satisfacción de ver aclamada una obra que de otro modo nadie leería. O, en una variante maligna, la satisfacción de saber que los otros no saben qué aclaman o por qué. Como dijo Aristóteles, son los dioses falsos los que más milagros hacen.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)