domingo, 3 de febrero de 2013

Renoir el ubérrimo

El renombre de Renoir ha envejecido mal. Recuerda una cierta imagen risueña de Paris, hecha de canotiers y verbenas en Montmartre, y sirve para imprimir calendarios. Servía: la hegemonía en los calendarios ha pasado a otro tipo de pintores, Klimt por ejemplo. Colorista, relamido, floral, agradable: los adjetivos que se le pueden aplicar con más facilidad sugieren, todos ellos, un arte acomodaticio y vulgar.

Y sin embargo, leí cierta vez el comentario de un autor que había pasado a mirarlo con otros ojos al saber de cierta frase que se le atribuye: “Si no hubiese tetas, yo no pintaría”.

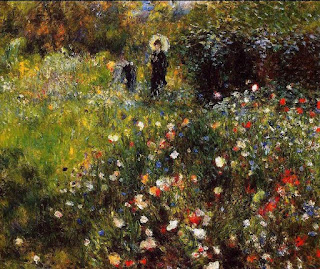

¿Por qué? La frase no ilumina ningún aspecto oculto de su obra, sólo subraya el que ya se ve: Renoir pintaba hermosuras. Campos floridos, pero sobre todo figuras floridas en campos floridos: niñas en jardines, retratos en interiores acogedores, y tetas, sí, muchas: muchas mujeres desnudas, bañándose al aire libre o al sol en más jardines. Cremosas, turgentes, gordas para un ideal más reciente pero quizás no para la realidad común de los cuerpos.

Eso le ha hecho mal a su renombre, porque de un siglo acá la pintura se ha tornado un arte ascético. Hecha para los ojos, sí, pero para ojos logocéntricos; para ser vistas con el oído, concebidas a la medida de lo que se puede decir del cuadro. Poco importa que el pintor diga (lo dijo Hopper, lo dijo Bacon y lo deben haber dicho muchos otros) que el significado de sus cuadros ya estaba puesto en ellos y sobraban palabras; los críticos proliferan, son verbosos y los pintores no pueden esquivar sus palabras, hay muchos, incluso, que no serían nada -quizás un fondo decorativo en un hogar vanguardista- sin ellas.

Renoir lo dijo también, o al menos lo dice en la película de Gilles Bourdos, estrenada en Cannes en 2012, que retrata un fragmento de sus últimos años. Pero a él se le hace caso, porque sus cuadros no incitan a hablar mucho, más allá de dilemas ya viejos sobre el color y la forma, el dibujo o la pincelada suelta. Renoir fue un impresionista militante, en la época en que el impresionismo era una vanguardia difícil.

No muy militante, en realidad. No venía de una familia rica como Manet o Degas, sus padres eran más pobres que los de Monet, y él comenzó su carrera pintando porcelanas en una fábrica: un plato, otro plato, una tetera, una sopera. En cierto sentido nunca abandonó ese oficio, conservó de él todo lo que su pintura tiene de agradable y alimenticio. Abjuró de sus convicciones impresionistas en la medida en que cuadros más dibujados podían agradar al público y a la crítica, y pintó algo más de seis mil cuadros en su vida. Quería vender, y acabó vendiendo. Ubérrimo, como sabemos, viene de ubre.

La película de Bourdos retrata lo que consiguió con ello: vivir su larga vejez en una casa grande aunque simple en medio del bellísimo paisaje del sur de Francia y a orillas de un mediterráneo muy azul. Escena tras escena, Renoir, ya convertido en el patrón, pinta en su estudio y en su jardín medio salvaje y en los campos y arroyos cercanos; devastado por la artrosis, un pequeño batallón de sirvientas -que a veces se tornan modelos que a veces se tornan sirvientas- lo transporta en su silla, exprime los tubos de óleo en su paleta o le pone el pincel en la mano, y él pinta, ya, lo que y como le apetece, manchas de color que casi más sugieren que muestran cuerpos y luz -sin usar casi nunca el negro, porque los impresionistas habían descubierto que las sombras nunca son realmente negras. Y porque Renoir entendía que no era función del arte multiplicar las negruras que ya andan por su propio pie. Por la misma razón, Renoir no entiende ni asume la guerra -la I Guerra Mundial, que corría por entonces- que se llevó y al fin devolvió más o menos mutilados a sus hijos; seguramente no habría entendido ni asumido cualquier otra guerra.

Como el cine se tornó hace mucho tiempo un arte hablado, la película se cansa pronto de su protagonista, que mira y pinta, y necesita apoyarse en una historia más locuaz, la de la relación entre una de las últimas modelos del pintor y su hijo más famoso, Jean Renoir el cineasta. Renoir padre fracasó en su intento de iniciar a su hijo en artes que produjesen obras tangibles: Renoir hijo se cansó pronto de ser un ceramista. El género de materialismo de Renoir, dado a las propiedades sensoriales de los objetos -la densidad de las manzanas, o la tersura o la absorción de la luz que presenta una piel- es una visión de mundo prácticamente abandonada; por materialismo se suele entender el interés por algo tan inmaterial como el dinero, o teorías que buscan apoyo en genes o cifras. Hasta los catadores de vino y los cocineros se han hecho demasiado elocuentes. Y si Renoir veía a sus modelos como objetos, con cualidades de objeto -brillo, tersura, solidez- eso sólo se entiende en el peor sentido posible. Quién no prefiere ser sujeto y sólo sujeto en un mundo donde el objeto no es más que la forma previa de la basura.

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un placer tenerte en Café Kabul. Escribe tu comentario aqui.